フェーズごとの心理状況

発災直後の災害派遣医療チーム(DMAT)のような生命の安全確保をする救援が医療的な救急の基本です。ほぼ同時期に始まるトラウマとしての強い体験の影響を緩和することが、こころのケアにおける救急です。具体的には、不安と緊張が強い被災初期の混乱期に被災者の安全保障感を高め、安心が手当てされているという体験を広く共有することです。被災4週が過ぎる時期までは、安定した避難生活を可能にするように支援することが基本です(今回は被災6週でもまだこの課題が達成し切れていない被災地があります)。トリアージの変質が起こります。

避難生活での不安緊張の低減が見え、ほっと一息しだした4週を過ぎる頃から、最初に馴染んだ被災仲間の顔も順次入れ替わり、お互いこれからが意識されます。この時期、避難所の統廃合が始まり、移動が始まります。学校の再開など、復旧の進展のためです。統廃合はある意味、再度の受け身で強制される体験です。

そして、これからの長い復興のプロセスは、被災者の自立への行動は、様々な困難に出会います。多様な緊張が蓄積し、それらが不安に結実すると第二の外傷体験となります。ですから、こころのケアを考える際には、復興期の二次被災を防ぐような支援をという長期的な視点が大切です。そのために、1つ1つはトラウマと言えないように見えても、日常的混乱R・Sラザルスは、人生における大きな出来事であるライフイベントと健康との相関係数は低く、1つ1つはライフイベントとは言えないような日常生活での苛立ちや負担感が蓄積し、それを負担と認識した時の方が健康には大きく影響することを明らかにし、これを日常的混乱と呼んだとして蓄積する際、その人の体験の中では、結果として一連の出来事がトラウマという物語りとして結実するような整理がされることがあることを理解して下さい。そのような視点から復興期の負担のあり方を理解し、支援活動に生かして下さい。

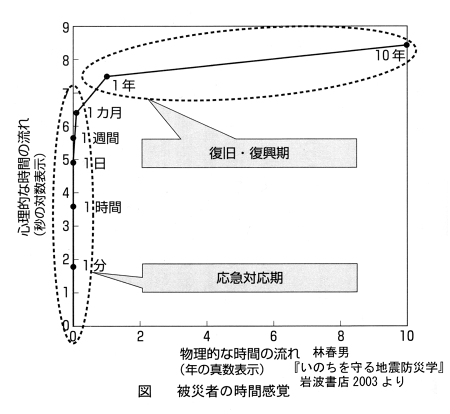

防災心理学では、地震発生から復興までの時間経過を、被災者の心理状態の違いにより、以下のようにフェーズ0からフェーズ3の4段階に分けます(林春男『いのちを守る地震防災学』)

1 応急対応期

- フェーズ0(失見当期)地震発生~10時間

- 被災者は自分の力だけで生き延びなくてはならない。組織的な災害対応ができない。

- フェーズ1(被災地社会の成立期)10時間~100時間

- 被災者同士で命を救う活動が中心。災害情報が入手可能になる。組織的な災害対応活動がはじまる。

- フェーズ2(災害ユートピア期)100時間~1000時間

- 助け合いの精神が顕著になる。社会機能の回復とともに、生活の支障が徐々に改善されていく

2 復旧・復興期

- フェーズ3(復旧・復興期)1000時間~

- 人生と生活を再建する。破壊された街の復興、経済の立て直しがはじまる

この区切り方の根拠が、林先生の作成した被災者にとっての時間感覚人間の感覚が対数尺度として表現されることをウェーバー・フェヒナーの法則と言い、その応用ですの図です。これを見ると、応急対応が課題の時期と、復旧・復興の時期という2大別が理解出来ると思います。

現在が応急対応期の終盤戦で、復旧・復興期への移行期であるという認識は同じです。しかし、被災者支援や支援者支援を考えようという本サイトの趣旨としては、被害を出さない、被害を最小限にすることを目的とした狭義の防災としての視点でなく、防災の第二の目的である、効果的な対応をし、被害拡大をおさえ、早く社会の安定を回復させることのうち、被害拡大を押さえることへの心理的な支援を意識したいと考えます。

防災学では、効果的な対応をし、被害拡大をおさえ、早く社会の安定を回復させることを復興と呼びますが、復興の道のりは、被災者のこころにとっては険しい道のりでもあります。そのような視点で、図の2つの点線の楕円の移行期である1ヶ月から1年迄に着目したいと思います。図の移行期は、行政主導の新しい秩序形成に向かう情報が錯綜します。改善への期待と遅遅たる進度や内容への幻滅を繰り返す時期です。

同時に鋏状較差といいますが、互いの生活再建に差が出て、孤立感が深まる時期です。被災後の心理的時間においては、大きな割合を占める時間であるにもかかわらず、困難や負担への手当ては十分とは言えません。行政の補完をする支援は多様な民間ボランティアや専門職ボランティアなどに期待する以外ありません。そこで、民間ボランティアや専門職ボランティアに携わる方々が、被災者の心理にアクセスしやすさを増すような情報提供を意図します。物理的時間よりも、生きている体験にそった時間や、ニーズが変わる時期を意識して、下記のようにフェーズ分けをし、各時期に起こりやすい心理状態をまとめます。

第1期:避難先が決まるまで

上記フェーズ0から2の前半に対応します。フェーズ0および1は、発災後は被災者の自助7割・互助2割・公助公助は行政が行う支援を意味します。私たちは常識的に災害救援は国ないしは県が行うものと思い、実際そのように期待してます。しかし、防災学では、行政は自助や互助を補完するものと考え、主役を被災者自身とします。そのように理解してこなかった私たちにとってこの落差は決定的で、冷たく感じるものですが、これが基本的な考え方です。義援金の配分や各種保障に必ずついてまわり、復興期の気持ちを挫きます。しかし、「自業自得」「自己責任」と言っているわけではないのです。そう聞こえやすいのですが、落胆しないで、原則の理解をして下さい1割とされる時期です。特に初期72時間が救急での生存率が高くゴールデンタイムと呼ばれ、災害派遣医療チーム(DMAT)のような災害救援が用意されましたが、今回の津波はその想定では間に合いませんでした。また、沿岸部では災害救援の到着や展開が遅れ、避難所を拠点とした地域の把握は4週間過ぎた時点でも、なお完全ではない現状があります。

茫然自失として行動できない人も居たと思います。不安からパニックになった人も居たと思います。自分でも不思議な位現実的に問題に対処できた人も居たと思います。何事もなかったかのようにいつもの日課を何とか続けようとして、後から考えると自分でも無駄だと思う行動をとり続けた人も居ると思います。でも、全て異常ではありません。これまでの災害は、誰もがこのいずれかのパタンをとることを教えてくれます。思い出した時に恥じたり後悔するよりも、自分の緊急時の行動の特性と理解して、今後に役立てるのが良いと思います。

災害ユートピア期や災害ハネムーン期などという言い方が何故あるのでしょうか

自分のいのちを賭して、互いが互いを救い合う英雄的な作業があります。必死の安否確認があり、情報収集の時期がありました。

取りあえずの避難先ではライフラインが止まることで、お金を中心とした平時の社会が停止します。全ての人が同じ条件の下に置かれるため、あるものを分け合い、互いに支え合い寄り合う気持ちが顕著になります。阪神では、この時の体験が、自分のその後の人生での人間性への信頼感を変えたスピリチュアルな体験であったと位置づけた人たちも多かったです。私は、被災地の後方支援を意識した時の国民の平均的な心理状態であったと考えております。

しかし、全ての人が同じ条件の下に置かれるということは、平均的な大人(しかも男)と同じに行動できない人を災害弱者災害弱者とは、乳幼児・子ども・障がい者・慢性疾患治療者・高齢者・女性です。言い方を変えれば、災害は否応なしに、日頃私たちが差別なく人間としての平等をと願い築き上げた「あるがままの存在」をゆるす秩序を破壊するのです。という立場に置くことが同時に、潜行して進みます。

第2期:避難生活に慣れる時期

災害救援としては、最小限の救援物資と応急的な処置でしのぎながら、停止したライフラインを始めとする社会機能を復旧するのに懸命な時期です。今回、4月7日の余震はこの作業にダメージを与えました。

比較対象となる阪神・淡路大震災では、社会機能の回復までに1000時間(約42日)程度要したといいます。この図式は仙台市街地にはあてはまるかも知れません。しかし、今回の広域性は、回復が遅れていくと考える必要があります。また、福島では今なお災害拡大の苦悩が続いております。避難対象区域の確定すら終えていません。

まだ避難生活をする以外ないこの時期には、避難所災害救助法では、避難所を基準に想定していますが、阪神大震災や中越地震でいうと、①家が壊れたり怖くて家で眠れず、避難所に入った人たち、②避難所での集団生活に困難を抱え、車やテントなど避難所周辺で過ごした人たち、自宅等で過ごし、食事など配給物資を受け取りにだけ避難所を利用した人たちとありました。今回は、移動手段がなく、②③を選択した高齢者や障がい者が一定割合居ると予想されます。実は災害弱者であるその方達の把握やサービスの提供が4週にった今、目下の課題です。を地域の核として、支援の秩序が構築されます。運営は平等・公平の原則が自然発生します。その下で、自治が始まり、役割分担など主体的な活動の回復が始まります。

阪神以降、行政も『避難所運営マニュアル策定指針』などを用意しております。避難所の運営は、公平さを望む被災者の合意から自然発生的に「生活ルール」が定まり、リーダーがとりまとめをする自主的運営になります。「公平さ」平等・労力に応じた対価という意味での衡平・ニーズ・機会均等・先着順・抽選などのルールが自然発生しますが第1原則になり、厳格に運営されます。資源の配分などの不公平が受け容れがたいためです。ただし、個々人が行動した結果として現れる差は主体的な活動の結果なので受け容れやすいという独特の集団心理が働きます。次第に洗練される秩序は安心をもたらします。日中余力のある人は、安否確認や生活情報収集や自宅の整理に出ます。秩序が優先され、適応が求められるため、災害ユートピアの時期でも、心理的な有り様は変わっていきます。整然とした集団生活になるにつれ、余震その他でパニックになりやすい子どもたちの親は周囲に気を遣い、つい日頃より厳しい統制を子どもにかける悪循環がでることがあります。

この主体的な活動と公平さという2つの要求は、災害弱者としての精神障がい者にはボディーブローのように効いてきます。避難初期の目立たないように小さくなることで居場所を得るという対処が使えなくなるからです。しばしば、避難所には、未治療でもこれまでやってこられた統合失調症と覚しき方や軽度の認知症を患う方やアルコール問題を抱えた方など医学的には診断がつかない「グレーゾーン」の方が居ます。彼らにとって、避難所のルールは高いハードルとなって行きます。発達障がい傾向のある子どもを抱えた親御さんも、子どもが秩序にのりにくいことに苦しみます。しばしば、2つの要求を負担とする人たちは4週頃より避難所を去らざるを得なくなります。

適応しにくさを理解し、彼らへの配慮を促したり、支えるために初期の「心のケア」活動があるのですが、それを利用することへは、本人達も周囲も躊躇いが出やすいのです。ですから、支援者は困った方にはこころのケアがあると伝えるだけではだめで、該当者にはこっそり手を差し延べる声かけが必要です。また、ケア専門職の方は「必要なときに、適切な相手を頼るのが大人の証拠(ボウルビー)」であるからと躊躇わないで欲しいという趣旨の心理教育活動を繰り返し伝える必要があります。自分自身や周囲の躊躇いとしての偏見が減り、ルールにのれない人たちへやさしく手を回し、多様なケアの利用を促すという新しい秩序が生まれると良いと思います。

例えば、どの位グレイゾーンがありふれているのかという数値を知って貰うだけでも意味があります。平成19年から、特別支援教育が始まりました。軽度発達障碍と呼ばれましたが、クラスの7-20%の子どもが特別な指導を必要としていると文部科学省は想定しています。つまり、障がいやそのグレーゾーンは私たちが思っている以上に多いのです。大人も一緒です。厚生労働省の統計上は日本人で抗うつ薬を飲んでいる人は1/15人です。70代女性では1/7人です。自分がこころのケアを受けても何らおかしくないと理解して貰ったり、あるいは知らずに受けている自覚を促せると視線が優しくなります。もちろん、自分を弱いと思いたくない心理があることも知った上で、医療化することで、被支援者を弱者にしてしまう危険も意識しての教育や関わりが前提ですが。

公助の視点では、復旧の目標はライフラインの回復です。それを後方支援する動きもあります。例えば、新聞安否情報や特定地域の被災者が欲しい情報や朝のテレビでの生活情報生活情報提供は不特定多数のパブリックを想定した公平中立なニュースではなく、特定の人を対象とした意図のある情報です。阪神大震災時、初めて全国紙でも行われ、今回、公共放送も行い始めました。地域のラジオ局などは元々の役割としてこの機能を持っています提供です。社会機能①燃料・ガス・上下水道・ゴミ処理といったライフラインと、②交通・通信・放送といいたコミュニケーションと、③生活物資の物流、④公共サービス、⑤金融を社会基盤あるいは社会資本と言いますの回復とともに、日常生活の支障が徐々に改善されていくわけですが、自活能力や再建可能性のある方から避難生活を解消して、生活再建へと動き始めて行きます。被災者で言うと、財産や家族を喪い、すぐに対処できない被災者に問題が絞られていく段階です。災害ユートピアの時期には、共に同じものを分け合い、同じ思いを分かち合った関係に差が生まれ、鋏が開くように差が拡大します。このため、この時期以後を幻滅期と呼ぶことがあります。

残る者の、取り残され感や無力感がまし、抑うつ傾向が高まります。避難所の秩序が整理された段階では、リーダーだけでなく、少しでも余裕のある層がより弱者の仲間ケアをしておりました。それは医療などの専門ケアよりも日常レベルでのケアとして、災害弱者を支えるものです。その人達が抜け、提供していた互助が下がりますので、医療ケアなどが増しても災害者は自助が求められる比率が上がります。抑うつ傾向と支援の減少とが重なり困難が増します。発災1月以後、お年寄りが風邪をこじらせたり、持病を悪化させたり、エコノミー症候群を起こしたりする背景には、予備力の低さの他に、避難生活の変化もあります。ある意味、ここを埋めるのは、ボランティアのような共に居て気を配ってくれる存在が居ること以外にありません。このようなケアは介護保険施行後の日本では、多くの人たちが地域でノウハウを積んでおります。しかし、それを広げるまでの場所や人手の組立が出来ないのが現状です。

第3期:仮住まいから生活再建への時期

順次、避難所から仮設住宅や復旧した地域に移り始める時期を想定しております。

神戸の震災時は、復興の理念として、都市の再建、経済の再建、生活の再建という3つの柱を持った復興プランが掲げられました。災害復旧とは、原状復帰を目指すあり方で、高齢者ほどこの気持ちが強いですし、可能ならば、もっとも安全です。これに対し、災害前よりも安全で快適な暮らしむきを目指すあり方が災害復興です。行政が目指すあり方ですし、適応余力のあるより若い人には賛成しやすいものです。このように見るだけでも、復旧と復興には本質的に対立する部分があります。

この時期は、新しい秩序を目指すことが出会う様々な困難から「幻滅期」と呼ばれることがあります。

復旧と共に始まるのが、復興をどうするかのという行政レベルの大きな話し合いと、自分の生活の再建のあり方がリンクされ、拘束される現実です。これを自分の中で納得し整合させることが最初の課題となります。特に自営業の方の場合、規制や補助があるため、切実になります。

生活の再建のあり方は、変わってしまった現実の制約とどう折り合いをつけるのかを、待ったなしに問い続けます。何かを諦めながら何かを自分で選ぶ時、私たちはそれをチャレンジと捉え、前向きに位置づけますが、今回は災害による強制として受けとめます。何より、人それぞれですが、喪ったものがあります。このような状況では、変化に臨むことは、チャレンジではなく、取り返しのつかない不幸に位置づけられやすいです。

生活の基盤としての住居の確保の課題

都市計画の議論が、避難民の目下の願いである仮設住宅建築を前に展開されます。復旧よりも復興を謳う部分に被災者は反感を覚えざるをえません。復旧では災害の再発に備えられないからです。この下に仮設住宅の建築や移住などの政策が、地域の再建の方向として姿を現します。神戸では2ヶ月の建築禁止措置が取られ、その後、公示されました。公示後は、行政の理念と住民個々人や地域のニーズの違いなどの摺り合わせが必要になります。粘り強い合意形成の交渉が続きます。

以前より防災のある安全な街づくりには、新しい力が必要になります。そこに復興を意識出来る人も居ますが、それを負担と受けとめる人も出てきます。個々人の受けとめ方の違いを超えて合意をつくることを可能にするのが、個々人が希望を持ち続けることです。今回の体験を踏まえ、もっと安全な地域をつくりなおしたいという願いを共有するような地域社会の合意を支える支援が必要ですし、個々人を失望から孤立させ、孤独にさせないような支える網の目が欠かせません。それらの全ては行政には出来ない支援でもあります。おそらくそれには、地域住民の自治意欲を支えるボランティア活動が機能する必要があります。生活支援が鍵です。

ソーシャル・キャピタルの不足とソーシャルサポート(後述)の影響

仮設住宅や復興住宅(これは神戸の用語です)に入居することは、被災によってむき出しにされてしまったプライバシーを確保することです。ここまで来ると、やっと人間らしくなれると感じる方も居ます。

しかし、新しい環境に馴染もうとする過程で、これまでの居心地の良さが消えたことに直面します。人間関係や社会的な関係性が途切れた喪失感に出会います。渡したが生活において無自覚にあてにしているソーシャル・キャピタル(マンパワーも含めた社会資源)の不足に出会うからです。私が私らしく暮らせていない現実に向き合う時、私たちは、自分の属性が剥奪され、自分が価値のない存在になったように意識します。この気持を言い表す日常語は「うつ」です。しかし、DSM-Ⅳ-TRでいう大うつ病性障害とは心理的な構造が異なります。むしろ、ドイツ的な根こぎうつ病に近いものです。そこには、離別や喪失といった、スピリチュアルなレベルでの基本的な信頼の傷つきが影を落とします。もちろん、多くの人は自分を癒やす力を持ちますし、何より、それを育てる必要を自覚しております。個人として、新しい関係を喜んだり、期待したりしながら、自分の未来を再構築しようと努力し、新しい人生を歩み出します。そして、手応えを持てる位気持が満ちた時がそれぞれの復興です。それを確かめる試みが、お話しの会や記念日になります。

その中で、不適応の契機として目立ちやすいのが、行政との関係です。

しばしば、行政サービスの非効率さや厳格さや配慮のなさなど、不便さを通り越して怒りを覚える体験が生じます。個人が自分のソーシャル・キャピタルとの関係性から得る支援をソーシャルサポートと言います。ソーシャルサポートには、手伝いや情報提供などの道具的サポートと励ましや支持のような心理的サポートがあります。仮設住宅入居や移住などソーシャルサポートが低下し、しかも自助の限界に直面した際、頼る比重が増すのが公助です。甘えというのは余りに酷ですが、公助への期待が幻想的に大きくならざるを得ない人たちが居ます。

個々の人の目線で見るとそこには混乱による能力低下が見いだせることがあります。行政やボランティアが、ソーシャルサポートを準備しても、不安が高い人がそれらのサポートとの適切な付き合い方や利用の仕方を見いだせていなければ、主観的なサポート感は生まれません。不安が募り、ますます悪化します。ですから、仮設入居後や移住後は、どの位、ソーシャルサポートを認知しているのかを理解する聞き取りをする必要がありますし、不足する方へは、広い意味でのソーシャルワークが必要な支援です。

ソーシャルサポート利用における混乱の典型が、転居を重ねることなどに見いだせます。転居の度に家族関係が悪化し、互いが遠ざかります。病気や虐待、DVなどが増加します。一人であれば、アルコール問題や身体病を放置するセルフネグレクトが顕在化します。この悪循環に至る過程は千差万別ですが、周囲が気づくサインはよく似てきます。その意味で、個人の属性をはぎ取り、希望を奪っていく災害の病理圧力を理解し、個別に人間性を支える関係構築を目標とするような聞き方や配慮が大切です。

これらの負荷は、様々な被災の後遺症が悪化する現象として見出せます。本人も、災害以前と違ってしまったことを意識しますので、補償を求めます。しかし、補償や援助の対象としてはグレイゾーンであるため、結果として公的な対応は本人達を絶望させることを招いたり、怒らせることが起こりやすくなります。また、行政側も冷たい対応になることがあります。災害後の研究は、怒り・苛立ち・攻撃性は以前より増すとしますが、その背景にはこのような被災後の支援や補償の構図があります。この悪循環は、被災者にも、被災自治体の職員にとっても、孤立から疎隔感の確信へと向かわせ、セルフネグレクトを生み出します。その意味で、共に丁寧にナラティブ(体験談の語り)を辿り、組み替えるような気づきにつき合う関わりや支援が、具体的な生活再建の支援に加えて必要になります。

復興途上でPTSD発症や再発を起こす方の中には、初期には混乱の進行から不安増強を考えるのが良い人たちが居ます。そして、その次の段階で見いだせるのが、上に挙げたよう意味で、1つ1つはそれほど大きなエピソードでは無いのに、結果としてストレッサーの蓄積となる場合が見いだせます。広い意味での適応障害です。

個別の支援を考えると、蓄積した負荷が個人の自己治癒能力を超えた時、「トラウマ」が自分の困難を語る物語として再定位されたと考えると良いかもしれません。トラウマは事実か否かというレベルでなく、その人の体験の中でどのように定位されたのかと考える方が関わり方が見えやすいと考えます。

死に別れを体験された方や移住をされた方は、このような失意や二次的な外傷体験を生み出しやすい状況に陥りやすいという意味でハイリスク(要注意)群です。

もう1つのPTSD発症のハイリスク群は災害弱者となりやすい人たちです。災害以前から地域社会での生活で問題を抱えてきた人たち、身体病や心の病を抱えてきた人たち、適応が悪かった人たち、です。既に見たように、ソーシャル・キャピタルの悪化が、その人達にとっての不適応の閾値を下げるように機能するからです。

この意味で、被災後の最初の生活再建のスキームが見えてくる発災7ヶ月以降の時期に、睡眠障害、パニック、被災現場への恐怖感や回避、ひきこもり傾向などが残る場合は、要注意です。すでに過去のPTSDを認めた群では、慢性化リスクを抱えている継続的なケアの対象群とすべきです。

自分が新しい秩序を求め、新しい環境を作り直し、関係を生み出す意識を持てるようにならないと次第にストレスが蓄積していきます。例えば、被災後1週間がピークで、その後避難で下がりだしたGHQ(健康質問紙)が10週を経てから悪化するという研究があります。移転や移住が当座の安全を確保する場合もありますが、被災地に残った方が年単位で見ると精神的には健康度が高かったという研究もあります。

また、自分が事態に上手く対処できていないという無力感は、蓄積すると無関心感へと収斂します。学習性無力感は絶望感へと発展し、対処を放棄するような生き方へともつながります。神戸の仮設住宅における孤独死の背景にありました。

ですから、入居後もボランティアを始めとする各種の継続支援がないと維持が難しいです。今回、日本社会はその成熟を迎えると私は信じております。

現在地に自宅を再建することが可能な場合には、罹災証明の取得に始まる被災者である証明が、各種手続き上必要です。公費解体や、特別融資など道筋をつける必要があります。

仕事の確保として経済の再建のあり方が出てきます。

また、地域のコミュニティを維持しようと考えるならば、地域の中で、雇用を維持するような政策運用も必要です。これらがばらまきでなく、人が自活するための生きた政策になるためには、運用を見つめ、意見をする外部の目が必要です。

神戸での運用を振り返れば、緊急資金貸し付け・特別金融枠設定・利子減免・償還期限の減免据え置きなど中小個人事業者を対象とした措置が取られましたが、これらを運用する行政が、人が地域で再生産するようなあり方を意識しないと、従来の空洞化現象や斜陽化を加速します。

災害はそれまで、個々人の課題であったことを、問題として拡大してしまうのです。その意味で、高齢化と一次産業の切り捨てを補助金ばらまきによって凌いできた日本の農林水産業政策の問題を直面化させます。となると、新しい産業創生のための構造転換が図られざるを得なくなります。これは被災地のみでは不可能です。国や災害先進地の経験の支援を得て、各種の意見を取り込み検討せざるを得ませんが、今までの先延ばしよりは前向きで次世代につながる就労が生まれる可能性が高いです。それが復興の正の側面です。しかし、その片側では廃業を考えざるを得ない人たちをつなぎ止め得ない負の側面もあります。

第4期:復興期

生活再建の基本は、被災者が自立した生活をするということです。それは、持っている資産や資源、受けた被害などにより人それぞれで、多様な姿になります。義援金の分配など、一律保証に馴染みにくいものであり、配分は常に幻滅となり合わせです。全体として統一される部分は社会のインフラストラクチャです。神戸の体験は、行政はインフラの整備が復興でないことを意識した最初の体験です。しかし、この整備は合意形成後に進まざるを得ませんので、個々人の期待より後れざるを得ません。神戸の経験は都市住宅区域や雇用においては前例となりますが、水浸しになった農地の脱塩化処理や統合などを進めるスキームにおいては役に立ちません。

支援の基本は、被災者が自立した生活をするということです。神戸では、震災5年後、「何が復興できたら生活再建と思いますか」というアンケートがあります。その結果、「住まい・人のつながり・まち・そなえ・こころとからだ・くらしむき・行政との関わり」が上位だったそうです。人間同士の関係性と地域の自然やまちとの関係が重要という視点は、変わってしまうものへの慈しみと変わらないものへの愛着という私たちの生活の2つの基本を教えてくれます。大変な体験をしても、なお私たちは、生きることを大切にしていることが分かります。変わらざるを得ないこともあるかも知れませんが、そこから新しい価値観が生まれるのだろうと思います。しかし、高齢者は、若い人たちほど変化についていくことが容易ではなく、時間を経てもストレスが下がりにくいのです。そういったことへと備えていく必要があります。そういった現実が「こころとからだ」に反映していると思います。

「行政との関わり」という項目ですが、復興が進む時期の行政職員の大変さを示しています。時間と共に、被災者一人一人の被災の特性や回復の課題への対応が求められていることを示します。誰もが被災者として一括りに扱われることに反発を覚え、私として扱って欲しいと願います。行政が全てを担うと考えると厳しいですし、被災者も全てを行政がすべきとも思っていません。社会資源としてのボランティア達の得意な領域の支援は任せ、行政が出来る範囲の役割において支援の精度を上げ、公平性を保持することが大切になります。

災害後4年の時点では、怒り・苛立ち・攻撃性は以前より増していると言われます。特に福島の原発事故は経過が二次被災の側面が強いです。人災として捉えられる傾向が高いためです。このため、特にこの3つの感情傾向は顕著になって行くと思われます。